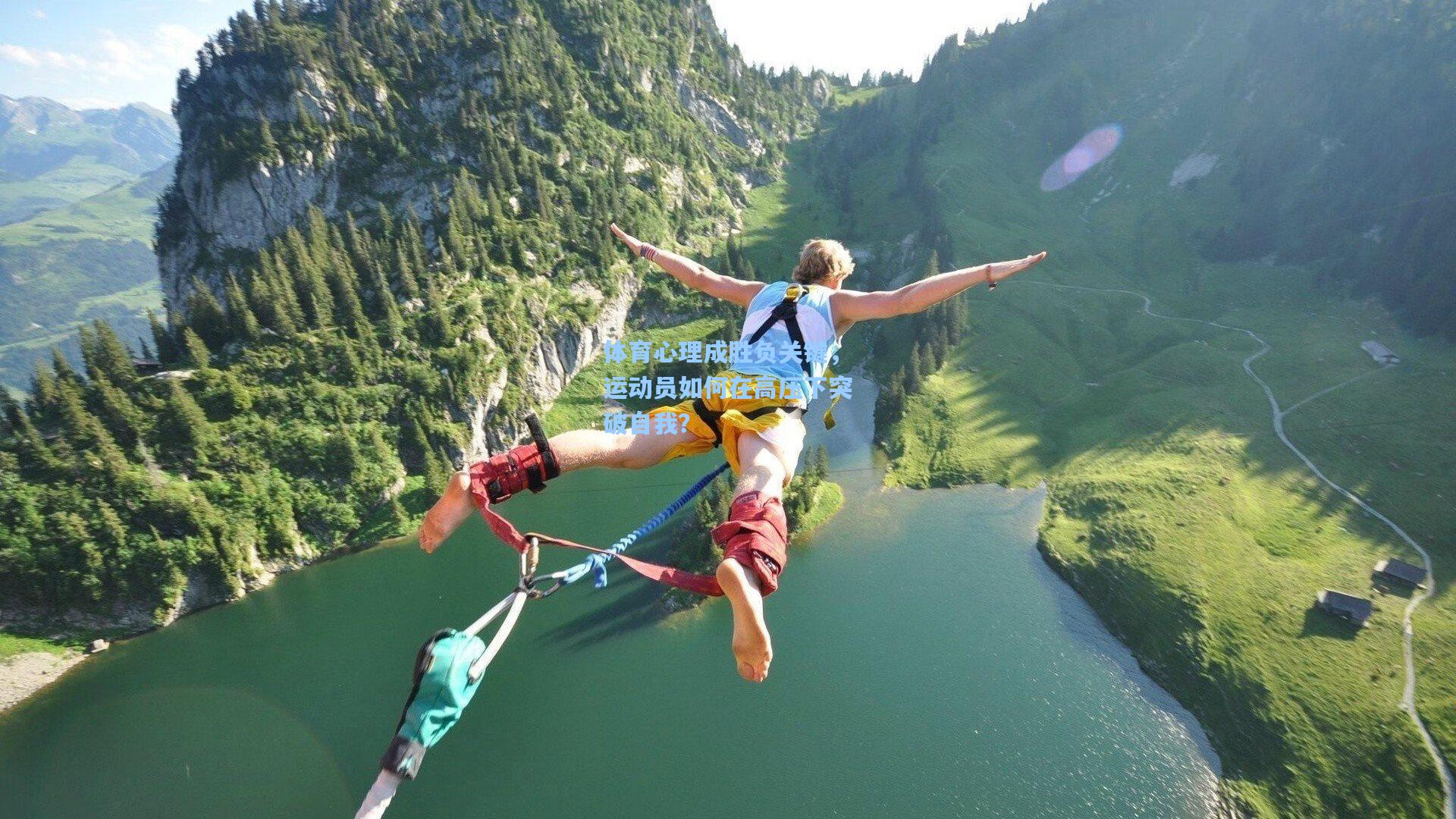

体育心理成胜负关键,运动员如何在高压下突破自我?

在竞技体育的华体会热爱体育赛场上,胜负往往取决于毫厘之间,除了体能、技术和战术之外,体育心理已成为决定运动员表现的核心因素之一,近年来,越来越多的教练和运动员开始重视心理训练,将其视为提升竞技水平的重要突破口,无论是奥运会、世界杯还是职业联赛,心理素质的强弱直接影响了运动员的临场发挥。

体育心理的重要性

体育心理学研究运动员在训练和比赛中的心理状态,包括压力管理、专注力、自信心和情绪调节等方面,研究表明,在高强度比赛中,心理因素对成绩的影响占比高达30%以上,在网球比赛中,顶尖选手如德约科维奇和纳达尔不仅依靠技术,更依赖强大的心理韧性,能够在关键分上保持冷静。

2023年澳大利亚网球公开赛上,一位年轻选手在决胜盘5-2领先的情况下,因心理波动被对手逆转,赛后,他坦言:“当时我的大脑一片空白,完全无法集中。”这一案例再次证明,即使技术再出色,心理短板仍可能成为致命弱点。

运动员如何应对心理挑战?

-

压力管理

比赛中的压力可能来自观众、对手或自我期望,许多运动员通过呼吸训练、冥想和可视化技术来缓解紧张情绪,NBA球星勒布朗·詹姆斯在罚球前会进行深呼吸,帮助自己稳定心态。

-

专注力训练

专注力是运动员在瞬息万变的比赛中保持优势的关键,心理学家建议运动员采用“分块训练法”,即将比赛分解为小目标,避免被外界干扰,游泳名将菲尔普斯曾在采访中提到,他在比赛前会反复想象每一个技术细节,确保自己在水中完全专注。 -

自信心培养

自信并非天生,而是通过长期训练和积极心理暗示建立起来的,许多运动员会在赛前进行自我激励,例如重复“我能做到”等口号,中国女排主教练郎平曾强调:“信心比黄金更重要。”在2016年里约奥运会上,中国女排在逆境中翻盘,正是团队心理建设的成功体现。

体育心理学的未来趋势

随着科技的发展,体育心理学正与大数据、人工智能结合,为运动员提供更精准的心理状态分析,部分职业球队已开始使用脑电波监测设备,实时评估球员的专注度和疲劳程度,虚拟现实(VR)技术也被用于模拟比赛场景,帮助运动员提前适应高压环境。

在青少年体育培养中,心理训练同样不可或缺,许多国家已将体育心理学纳入青训体系,帮助年轻运动员从小建立健康的竞争心态,德国足球青训营不仅注重技术训练,还聘请心理专家辅导球员应对挫折。

体育心理已成为现代竞技体育不可忽视的一环,无论是职业运动员还是业余爱好者,心理素质的提升都能带来更稳定的表现和更高的竞技水平,随着科学研究的深入,心理训练将与体能、技术训练并重,成为运动员突破自我的关键武器。